2020年12月、国立国際医療研究センター病院(NCGM)の心臓血管外科で手術を受けた72歳男性が、手術終了後に心筋梗塞などを発症。約2カ月後に死亡しました。

このことに関して、執刀医が刑事告訴され、2024年5月3日に受理されました。民事訴訟にもなっています。

何が起こったのか、この後どのような展開が予想されるのか、外科医の視点からわかりやすく解説していきます。

- 今回の事例の概要

- 過去の事例と比較して、今後の展開を予測

- 今回の事例による医療現場や日本への影響の予測

外科医aru

外科医aru旧帝大医学部卒業後、田舎の忙しい基幹病院で研修医として就職。そのまま外科医となり、2度の転勤を経験。最新のロボット手術にも携わり、手術執刀経験は500件超え。夜間緊急手術も大好きなバリバリの外科医でした。

国際医療研究センター病院の死亡事例

まずは事例の概要をみていきます。

難しい単語はその都度、解説を用意しています。

←これはタッチやクリックで解説を確認できます。

単語の解説をご用意していますので、分からないものはご確認ください。

患者背景

患者は僧帽弁閉鎖不全症と診断された72歳男性。

2020年12月10日に国立国際医療研究センター病院(NCGM)の心臓血管外科で低侵襲心臓手術(MICS)を受けました。

僧帽弁閉鎖不全症とは

左心房と左心室の間の弁(僧帽弁)が閉じるべき時に閉じずに、心臓の機能が低下する病気です。進行すると、息切れ、めまい、咳、浮腫などの心不全症状がでます。

MICS(ミックス)とは

Minimally Invasive Cardiac Surgery(低侵襲心臓手術)の略。従来の心臓手術では胸骨正中切開といって、胸を大きく開ける必要がありました。内視鏡を用いることで胸を開けず、左胸の小さな傷から心臓の手術を行う手術を指します。

手術

手術は僧帽弁形成術を行う予定でした。

しかし、手術が困難であったため、術中に僧帽弁置換術に変更となりました。

術中の術式変更の影響もあり、手術時間は約11時間、人工心肺使用での大動脈遮断時間は4時間51分(291分)と長時間になりました。

僧帽弁形成術と僧帽弁置換術とは

僧帽弁形成術は機能が低下している弁を、縫ったり繋いだりして機能を取り戻す手術。僧帽弁置換術は弁を人工のものに置き換える手術です。

大動脈遮断時間について

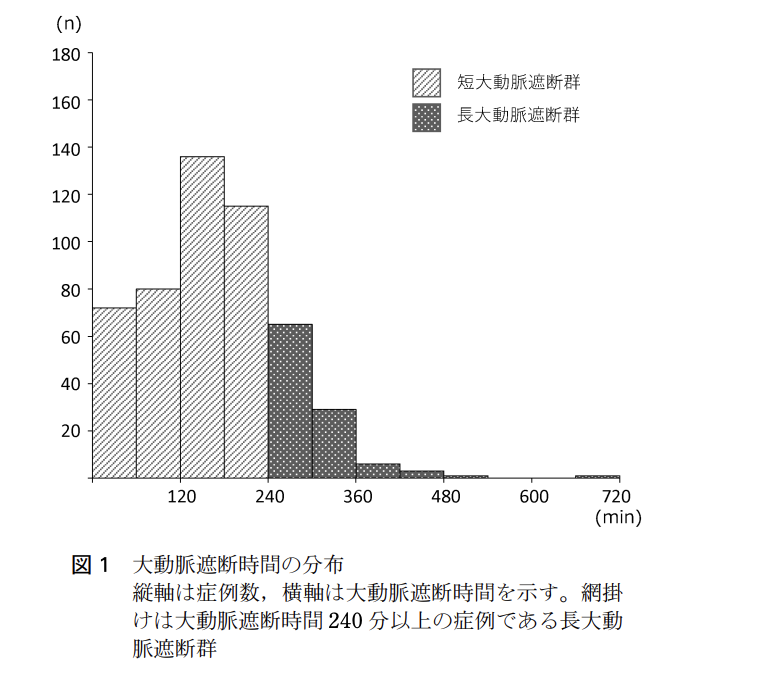

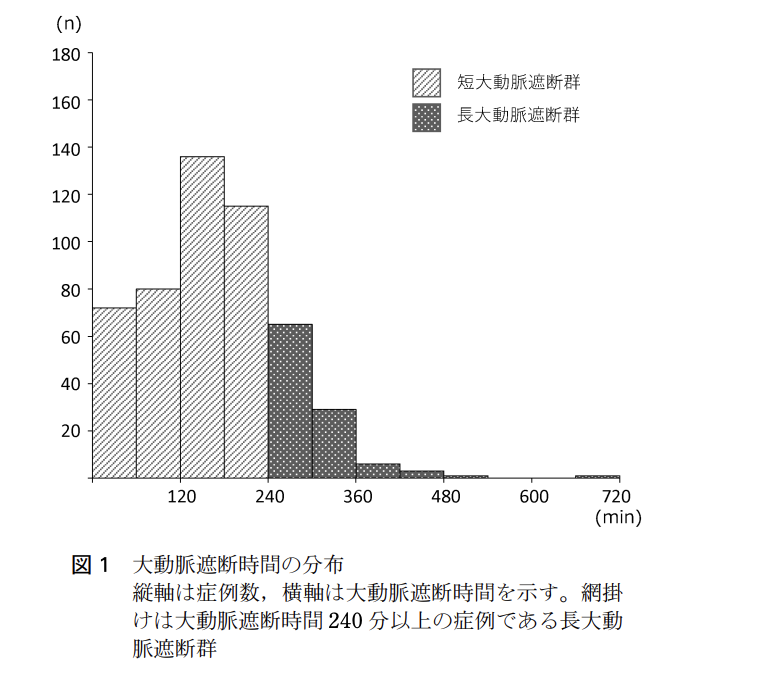

2017年から2019年に東北大学病院で行われた508例の心臓外科手術の、人工心肺使用での大動脈遮断時間に関する論文より

508例中の60例近くは240分〜300分です。本事例での291分は確かに長い方ではあるものの、異常な長さではないことがわかります。

途中での術式変更もあり、ある程度は長時間化してしまうのは仕方のないことです。

手術後

患者は手術終了後に心筋梗塞、低心拍出量症候群を発症。

大学病院に転院搬送され、集中治療室で治療されましたが、術後67日目の2021年2月15日死亡しました。

術後67日間の激闘の末、残念ながら亡くなられてしまいました。ご冥福をお祈りします。

心筋梗塞とは

心臓を動かすために、心臓を栄養する血管である「冠動脈」が詰まってしまう病気です。心臓が壊死してしまい、致死的となることも珍しくありません。

低心拍出量症候群とは

心臓から全身に十分な血液を送れなくなることで、身体が十分に機能しなくなる状態のことです。

民事訴訟と刑事告訴までの流れ

患者死亡後の病院関係者や遺族の動きを見ます。

分かっている事実に加えて、過去の事例をよく知る外科医(筆者)の視点や意見を述べさせていただきます。

医療安全管理委員会での調査

遺族は医療事故を疑って、医療事故調査・支援センターによる調査を希望しましたが、病院側は報告が義務付けられている医療事故には該当しないと判断しました。

病院側は合併症との扱いで、医療安全管理委員会で調査しました。

外部委員3人(現役の教授)に求めた見解でも、「本件手術は適応、術式選択において妥当性があり、手術手技も標準的水準の範囲内」と判断されました。

医療事故調査・支援センターとは

以下のことを行う組織です。

①病院等が行った医療事故調査結果の報告により収集した情報の整理及び分析を行う。

②報告をした病院等の管理者に対し、情報の整理及び分析結果の報告を行う。

③医療事故が発生した病院等の管理者又は遺族から、当該医療事故について調査の依頼があったときは、必要な調査を行うとともに、その結果を管理者及び遺族に報告する。

(医療事故調査 ・支援センター, 木村 壯介 より引用)

医療安全管理委員会とは

医療事故を防止し、安全かつ適切な医療の提供を確立するために必要な事柄を決定する委員会です。医療事故調査などを行います。

遺族の髙本眞一先生への情報提供

この判断に不満があった遺族は、日本心臓血管外科学会名誉会長である髙本眞一先生に、病院側から開示された診療記録や手術ビデオなどを提供。

それらを検証した髙本先生は、「手術手技に問題があったのではないか」と指摘しました。

医療の判断、手術中の判断は非常に高度で複雑です。「正解」「不正解」があるわけではありません。医師により意見も分かれます。

都合のいい医師を見つければ、医療行為に対して何とでもケチをつけられるものです。医療行為に関して残っている資料だけ見て、後から揚げ足をとるのが「アリ」なら、何とでも言えるのが医療の世界です。

髙本眞一先生について

日本心臓血管外科学会名誉会長。これほど上のポジションとなると臨床の現場を離れがちですが、髙本先生も例外ではありません。最近4年くらいは、手術に入っていないとのこと。何なら、2009年から年に1、2回は入っていた程度とのこと。今回の事例の手術方法であるMICSの経験はなし。

医療事故調査制度と心臓血管外科関連紛争の双方に造詣の深い佐藤一樹先生とm3.comの取材にて対談しているのですが、その際に、今回の事例の一つの大事な論点である、心筋保護液の種類や投与間隔について知識不足がうかがえる場面がありました。

髙本先生の指摘は、遺族への忖度があるのではないかと疑ってしまいます。そもそも知識不足がうかがえます。しかし、その指摘が刑事告訴につながっています。

現場を離れた医師が今の現場、先端医療に関してジャッジできるのでしょうか。遺族はなぜそのような医師に情報提供し、指摘してもらったのでしょうか。

「大野病院事件」の二の舞になりそうな予感がします。

心筋保護液の種類や投与間隔について

大動脈の遮断「最長30分まで許容」根拠は?- 「高本眞一×佐藤一樹」対談◆Vol.2

医療事故調査・支援センターの調査

髙本先生の指摘を受けて、病院側は方針を転換し、2022年10月12日に医療事故調査・支援センターに報告。院内調査委員会を立ち上げ、改めて調査を実施しました。

2023年9月22日、病院側は遺族に院内調査結果報告書を送付。11月14日に説明会を開催しました。

民事訴訟

遺族は院内調査結果報告書や説明会の内容に納得できず、同院と執刀医に対し、12月8日に民事訴訟を起こしました。

「大動脈遮断中の心筋保護液の投与間隔が30分を超えていたこと」

「心筋保護液投与時に空気を誤送したこと」

により、死亡につながったとして、約8629万円の損害賠償を求めました。

「大動脈遮断中の心筋保護液の投与間隔が30分を超えていたこと」について

本件手術において、合計8回の心筋保護液投与のうち、6回の投与において投与間隔が30分を超えていたことを根拠にしている。心筋保護液の種類や温度によっても投与間隔は変わり、必ずしも30分以内でないといけないわけではない。手術中にどうしようもない理由が発生することもある。

「心筋保護液投与時に空気を誤送したこと」について

空気を誤送してしまうと空気塞栓を起こし、心筋梗塞の原因となることがあります。しかし必ずしも、全て除去しないといけないということはありません。遺族は心筋保護液の際に、空気を送入したことにより心筋梗塞を発症したと主張しています。病院側の主張と対立しています。

刑事告訴

遺族はさらに、死亡の原因は同医師による医療過誤だと主張し、業務上過失致死罪で執刀医を刑事告訴。2024年5月3日に受理されました。

遺族のお気持ちはわかりますのでまだいいですが、警察は簡単にこれを受理してはダメです!!!悪夢が繰り返されています。

業務上過失致死傷罪とは

業務上必要な注意を怠り、よって人を死亡または傷害させた場合に成立する犯罪です。「結果が予見出来たにもかかわらずそれを回避しなかった」場合に適応されます。 刑事罰は、5年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金です。

心臓血管外科医を刑事告訴することの懸念

医療行為、特に手術にはリスクがつきものです。手術そのものが「人を死亡または傷害させ得る行為」です。

医療行為に対して業務上過失致死傷罪を適応するのは、本当に、本当に、慎重であるべきです。

医師を業務上過失致死傷罪で刑事告訴した過去の有名事例に「大野病院事件」があります。本事例は共通点が多く、二の舞になる危険性があります。

「大野病院事件」は重大な司法過誤(司法の大失敗)であり、医療現場に今も続く絶大な悪影響を及ぼしています。

悲しい事例の感情に流されて、目の前の患者遺族を救済することで未来の多数の患者の多大なる不利益につながります。

事例の反省は必要です。もちろん医療現場では反省は嫌と言うほど行われます。しかし、どうにもならないこともあります。

百害あって一理なしの医療訴訟が多いのが日本の現実です。

不当な医療訴訟により、訴訟高リスクな現場で働く外科系の医師が現場を離れて医療の質が保てなくなる「医療崩壊」が起きています。

日本における不当な医療訴訟による悪影響は計り知れません。

詳しくはこちらの記事を参照してください▼

大野病院事件と今回の事例の比較

大野病院事件について簡単に解説して、今回の事例における共通点を解説します。

今回の事例がどのような展開を迎えるかが予想できます。

大野病院事件の概要

2004年12月17日に福島県立大野病院で帝王切開手術を受けた妊婦が死亡した悲しき事件です。

そのことで執刀医の産婦人科医が、刑法の業務上過失致死傷罪と医師法違反の容疑で2006年2月18日に逮捕、翌月に起訴されました。(今回の事例と同じように刑事告訴されました)

2008年8月20日、福島地方裁判所は、本件医師を無罪とする判決を言い渡し、検察は控訴を断念したため確定判決に。

医師は無罪とはなったものの、逮捕・起訴され、さらに、マスコミによるバッシングもありました。医療過誤ではないのに医療過誤かのごとく報道されました。

詳しくはこちら▼

大野病院事件の医療現場への影響

大野病院事件でどんなに真摯に医療に向き合って、過失なく医療を行っても「天災」のごとく医療訴訟に巻き込まれて不当に糾弾されることが明らかになりました。

このことを受けて、産婦人科医と分娩可能な施設が減少し、産科の「医療崩壊」が起きました。その他、高リスクな外科系医師の減少もんみられました。

「大淀病院事件」「墨東病院事件」など妊婦が緊急時になかなか治療可能な施設にたどり着けなくなる事件が連鎖して起きました。

「大淀病院事件」「墨東病院事件」でも世の中の不適切な対応により、医師が糾弾されることにより「医療崩壊」がさらに進む連鎖が起きました。

世の中は懲りていないため、どんどん「医療崩壊」の連鎖が起きています。

今回の事例もこの延長線上なのかもしれません。

大野病院事件と今回の事例の共通点

- 手術中の術式変更

- 手術を行う医師が民事訴訟、刑事告訴を起こされた

- 訴訟の根拠が遺族側に忖度したもの(の可能性がある)

- マスコミが遺族側に肩入れしている

特に今回も「訴訟の根拠が遺族側に忖度したもの(の可能性がある)」「マスコミが遺族側に肩入れしている」というのが非常に危険です。

「訴訟の根拠が遺族側に忖度したもの(の可能性がある)

大野病院事件でも今回の事例と同様に医療安全管理委員会での調査を行い、調査報告書を出しました。

この調査報告書で、医師の過失を認めたのですが、なんと嘘でした。

遺族への補償支払をスムーズにするために、医賠責保険で保険会社から保険金を引き出すには、医師の過失が必要だったため、遺族に忖度した調査報告書になっていたのです。

今回の事例では髙本眞一先生の「手術手技に問題があったのではないか」という指摘が遺族に忖度した内容になっている可能性があります。

あくまで可能性ですが、現状わかる情報からは結構ありえることだと思います。

マスコミが遺族側に肩入れしている

2024年5月15日時点ではまだ大衆向けメディアではあまり報道されていないように思います。

本記事を書くために主に医療関係者向けのメディアの記事を参照しました。内容として遺族の主張が占める割合が多く、きちんと医療訴訟の背景を理解せずの読むと、医師が悪いかのように思えてしまう記事が多いです。

その中でm3.comは真相に迫ろうとする姿勢が見られ、いつも中立を保っているように思います。

今回の事例でも「医療崩壊」が予想されます

今回の事例で、執刀医の心臓外科の刑事告訴が受理されてしましました。

いつもの如く、マスコミのバッシングが始まると思います。

もし今回も過失のない医療に対する訴訟となっていたら、医師が「天災」のごとく医療訴訟に巻き込まれて不当に糾弾されることが繰り返されます。

心臓外科医やその他の高リスクな診療を行う医師が減少し、医療が受けにくくなることでしょう。

またしても「医療崩壊」が進行します。

「医療崩壊」を起こしている過去の事件については以下の記事を参照してください

医療訴訟における感情論の危険性

この事例を知って、誰もが抱くのは「死んだ人がかわいそう」という気持ちです。これは非常に真っ当な感情です。

だからといってきちんと検証しないまま、その感情を医師、医療にぶつけるというのは間違っています。

どんなことでも誰かのせいにしないと気がすまない現代日本の社会風潮のために、結果が悪ければ医師はたちまち悪者にされてしまいます。

遺族が納得できないのは仕方ないと思います。死を簡単には受容できるはずがありません。

しかし、患者の死亡は医師のせいなのかどうか、本当に慎重に検討する必要があります。

どうしても結果が悪いと「医療ミス」にしたがる風潮があります。これは医療の質を下げる結果となるため危険な風潮です。

マスコミはその風潮に乗っかり、医療側を悪者にして視聴率をかせぎにきます。そうして偏向報道が起こるのです。

司法もこの風潮に従って、判決を下してしまうことがあります!

「かわいそう」という感情に流されて、本質を見失うと言うことが日本では繰り返されています。

残念ながら日本はいまだにその風潮があります。この風潮が「医療崩壊」につながっています。医師が立ち去り、医療の質が低下しています。

そもそも日本の司法は医療を裁けるのか

司法に関して、関与した裁判官や検察個人が悪いのかと言われたら、そうではありません。

司法のシステムそのものを考え直す必要があるのではないでしょうか。「司法の常識は医療の非常識」です。

医療は専門性の高い世界です。検査、治療の方針決定のプロセスは複雑で、正解・不正解がなく、医師により結果が分かれることもあります。また、因果関係の検証には専門性の高い理解が必要です。

合理性に基づかない、感情論での司法が目立ちます。

医療の持続可能性を損なう司法が行われています。わざと「医療崩壊」させているのでしょうか?

医療訴訟における司法判断には高度な医学的知識や現場の環境を知る必要があります。

しかし、司法関係者は医療に関してはド素人なので現状のシステムで適切に医療裁判を行うこと自体が不可能なのです。システムが悪いのではないしょうか。

まともに医療裁判を行うなら医療現場の実情と医療に関する「ちゃんとした」知識を持つ特別な裁判官や検察が必要だと思います。感情論ではなく、合理性で裁く能力が必要です。

医療に対する司法のシステムそのものに無理があります。

医療現場の経験がないド素人が多少勉強しても診断や治療に関してちゃんと理解することはできません。最低限でも医学部6年+研修医2年の基本的医療知識と現場経験は必要です。専門領域に関しては、実はこれでも足りないくらいです。

医療ド素人の司法関係者に医療裁判をやらせるのは、算数も習っていない幼稚園児に高校数学の「微分・積分」の問題を解かせるくらい無理があります。

医療裁判のシステムの見直しが必要です。現状の司法システムで医療を裁くのは無理があります。放置していては「過剰医療」「萎縮医療」「医療崩壊」がとまりません。

せめて手術内容に関して判決を下すなら、最低限100件程度手術に参加するなど、それくらいは必要です。(それでも十分とは言えない)

司法はその判決の医療現場への影響は考えてはくれません。自らの「無謬性(むびゅうせい)」すなわち「自分は決して間違うことがない」という立場を貫き、たとえ誤っても責任は取らないという存在です。

医療現場が崩壊して、国民がどうなろうと知らん顔する。それが許される存在が「司法」なのです。

お願いします。どうにか「お気持ち判決」司法の暴走を誰か止めてください。

まとめ

本事例はまだこれから裁判です。事実関係の情報なども、関係外から取得できるレベルでは乏しく「何とも言えない」ことが多いです。

どちらが悪いか、そういった判断はまだできません。

しかし今後、大野病院事件などと同様にマスコミは遺族に寄り添いすぎた「不当に医療者の糾弾をする」報道をすることが予想されます。

日経メディカルはすでにその論調が少しみられます。内容として遺族の主張が占める部分が多すぎます。危険です。

一方でm3.comは真相に迫ろうとする姿勢が見られ、中立を保っています。

今後はもっと大衆的なメディアでも取り上げられてくると思いますが、大体ろくなことになりません。

今までの失敗を繰り返すことになりそうで非常に心配しています。また「医療崩壊」が進んでしまう。。。

筆者としては、「医療者の糾弾をする」ことの危険性に関して、少しでも認識していただける人を増やすことができればと本記事を書きました。

今までの医療訴訟がひどすぎます。そして全く改善がみられません。危険です。

本事例に興味を持った方は、m3.comの「高本眞一×佐藤一樹」対談シリーズ(一部は医師限定、要会員登録)を読んでいただきたいです。下の<参考文献>にリンクを貼っています。

髙本先生の指摘の影響は強力で、刑事告訴につながっていますが、それがいかに危機的な状況かがわかります。

筆者は佐藤先生の論調の方がしっくりきます。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

<参考文献>

論文で医療事故指摘の国際医療研究センター病院、病院側の見解は?, 日経メディカル, 2022年12月12日

遺族の反論、医療事故指摘の国際医療研究センター病院の死亡事例, 日経メディカル, 2023年1月24日

心臓血管外科医を刑事告訴、国際医療研究センター病院の死亡事例で, 日経メディカル, 2024年5月10日

心臓手術後に72歳男性死亡、NCGMと執刀医を提訴, 橋本桂子, m3.com, 2023年12月27日

心臓手術後の死亡、NCGMの執刀医を刑事告訴, 橋本桂子, m3.com, 2024年5月14日

長時間大動脈遮断症例の人工心肺離脱方法と合併症の後ろ向き検討, 古田ら, Cardiovascular Anesthesia, Vol 25 No1, 2021年

医療事故調査 ・支援センター, 木村 壯介

MICS自体、リスク大とは言えず – 「高本眞一×佐藤一樹」対談◆Vol.1, 橋本佳子, m3.com, 2023年4月14日

大動脈の遮断「最長30分まで許容」根拠は?- 「高本眞一×佐藤一樹」対談◆Vol.2, 橋本佳子, m3.com, 2023年4月21日

再発防止策を担うのは事故調か?学会か?- 「高本眞一×佐藤一樹」対談◆Vol.3, 橋本佳子, m3.com, 2023年4月28日

「学会が対応しなかったから、特別寄稿を書いた」- 「高本眞一×佐藤一樹」対談◆Vol.4, 橋本佳子, m3.com, 2023年5月5日

メディアへの情報提供、「術者を殺す」のと同じ – 「高本眞一×佐藤一樹」対談◆Vol.5, 橋本佳子, m3.com, 2023年5月12日

医療事故調査制度の報告対象で解釈異なる – 「高本眞一×佐藤一樹」対談◆Vol.6, 橋本佳子, m3.com, 2023年5月19日

「患者中心の医療」は一致も、意見の相違残る – 「高本眞一×佐藤一樹」対談◆Vol.7, 橋本佳子, m3.com, 2023年5月26日

コメント