専門医制度って実際どうなの?これから専攻医となる先生方の疑問ではないでしょうか。

なんなら専門医資格をお持ちの先生もよくわかっていない方が多いのではないでしょうか。

医療者ではない方でもわかりやすいように、専門医制度について解説します。

(旧)専門医制度が2017年(平成29年)に新専門医制度に生まれ変わりました。

旧専門医制度の時代も現場で働き、新専門医制度の対象となった筆者が、徹底リサーチした内容と経験談を用いてわかりやすく解説します。

- 旧専門医制度時代の課題をふまえた、新専門医制度の内容ついて解説

- 新専門医制度の問題点、医療現場への影響を解説

- 新専門医制度の影響の下でどのように行動すべきか解説(医師向け)

外科医aru

外科医aru旧帝大医学部卒業後、田舎の忙しい基幹病院で研修医として就職。そのまま外科医となり、2度の転勤を経験。最新のロボット手術にも携わり、手術執刀経験は500件超え。夜間緊急手術も大好きなバリバリの外科医でした。

日本専門医機構、新専門医制度の成り立ち

新たな専門医に関する仕組みについて(専門医の在り方に関する検討会報告書 概要)

こちらは旧専門医制度の問題点を踏まえての新専門医制度の仕組みづくりの概要を示した75ページにわたるPDFファイルです。(2013年)

この資料作成のために検討会を1年半の期間で17回も行なったようですが、

正直、何が伝えたいのか非常にわかりにくくてまとまりもありません。

17回の検討会の議事録や資料は公開されています

専門医の在り方に関する検討会

以上の検討会の資料をもとに、

日本医師会、日本医学会、全国医学部長病院長会議の3者を社員として、一般社団法人日本専門医機構が発足しました。(2014年)

よくわからない検討会が行われ

よくわからない報告書ができて

よくわからない団体が発足しました

日本専門機構により

専門医制度整備指針(第三版)(第一版2014年、第二版2016年、第三版2020年)が発行され、

新専門医制度が始まりました(2018年)

専門医制度整備指針も

結局のところ旧専門医制度から新専門医制度で

どの点をどのように改善したのか書かれていません。

理念が掲げてあって、どのような制度となっているかは記載されていますが

その制度でその理念が達成できる根拠に乏しいと言わざるを得ない内容です。

厚生労働省の資料は非常にわかりやすいもの(働き方改革の資料はわかりやすかったですね)から、

こういったわかりにくいものまで様々です。

構想や仕組みがわかりにくい制度は存在意義も内容も乏しくなることはいうまでもありません。

新専門医制度の現場からの評価は最悪です。

リンクの公開資料をみれば、冴えない制度になりそうなのは容易に想像がつくと思います。

不必要なレポート、無駄なe-learning、短期スパンの転勤、過剰で意義のない学術活動(学会発表や論文執筆)などを強いており、専門医取得のために真面目に日々修練する若手医師への思いやりの欠ける非常に残念な制度となっています。

*筆者や筆者の知る若手医師大半の意見です

日本専門医機構のXのアカウントのポストのリプライを見てみてください。いかに評判が悪いかがわかると思います。

「国民が受診に際しわかりやすい専門医制度」を目指しているようですが、医師ですらよくわかっていないのに国民がわかりやすいと思える制度になっていくのかは疑問です。

以下のわかりにくい資料の何とかわかる部分を解説し、新専門医制度の問題点について考えます。

・新たな専門医に関する仕組みについて(専門医の在り方に関する検討会報告書 概要)

・専門医の在り方に関する検討会

・専門医制度整備指針(第三版)

新専門医制度の背景と概要

厚生労働省は旧専門医時代の課題として以下を挙げています。

<専門医の質> 各学会が独自に運用。学会の認定基準の統一性、専門医の質の担保に懸念。

<求められる専門医像> 専門医としての能力について医師と国民との間に捉え方のギャップ。

<地域医療との関係> 医師の地域偏在・診療科偏在は近年の医療を巡る重要な課題。

そして新専門医制度によって

○専門医の質の一層の向上(良質な医療の提供)

○医療提供体制の改善

が期待できるとしています。

専門医の質

旧専門医制度では、乱立している学会が各々独自の基準で独自に専門医を認定していました。

そのため、専門医の質に学会ごとのばらつきがありました。

↓

新専門医制度では、中立的な第三者機関を設立し、各学会をまとめる役割を果たして、専門医の認定と養成プログラムの評価・認定を統一的に行うようにする。

具体的には、(悪名高き)一般社団法人日本専門医機構が発足されました。

こちらはなんとなくわかりますね。しかし、『中立的な第三者機関』である日本専門医機構の評判が悪いです。

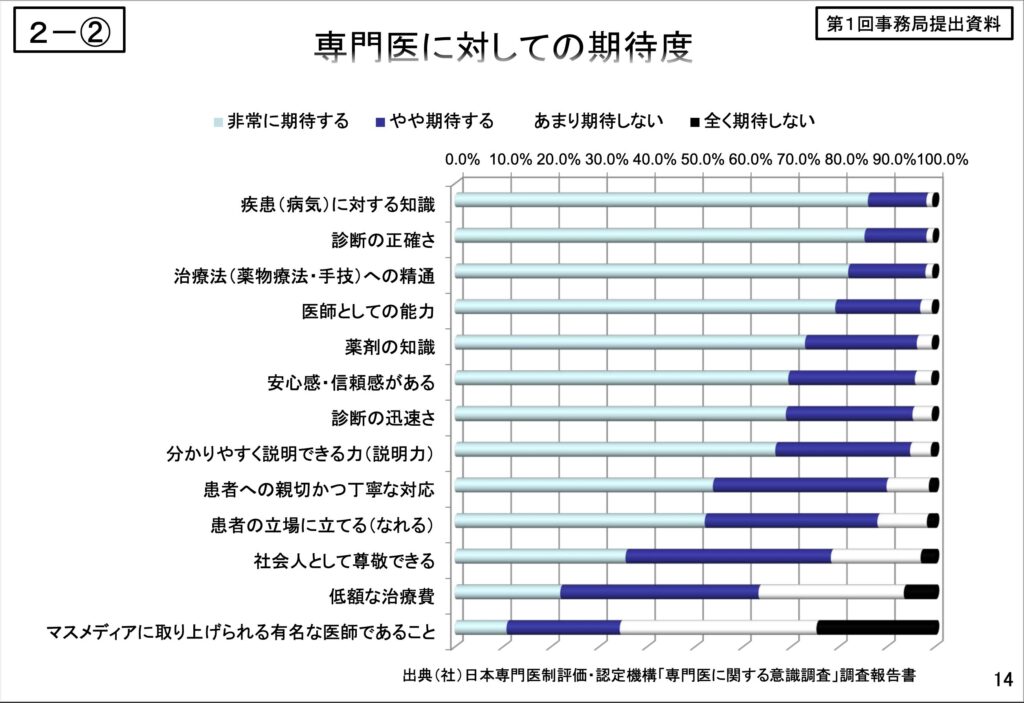

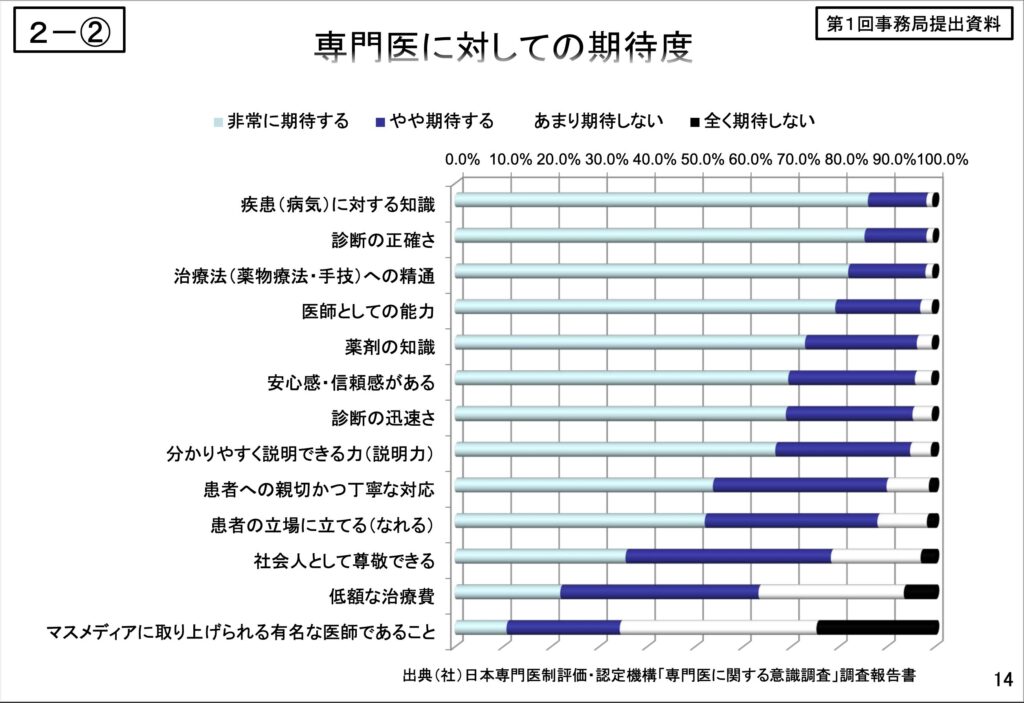

求められる専門医像

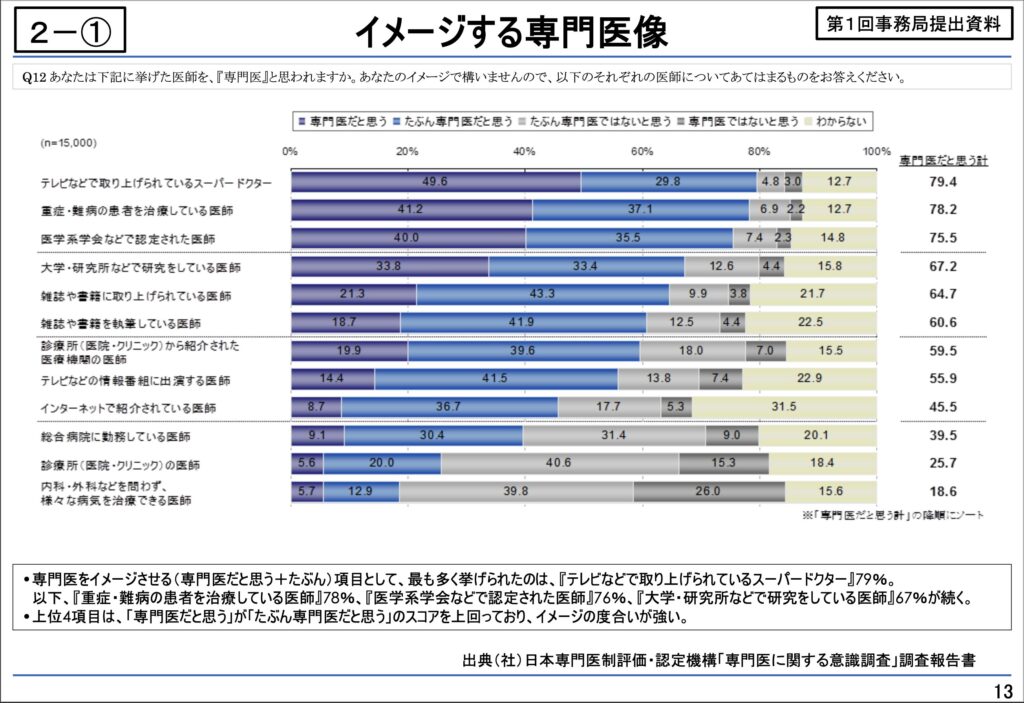

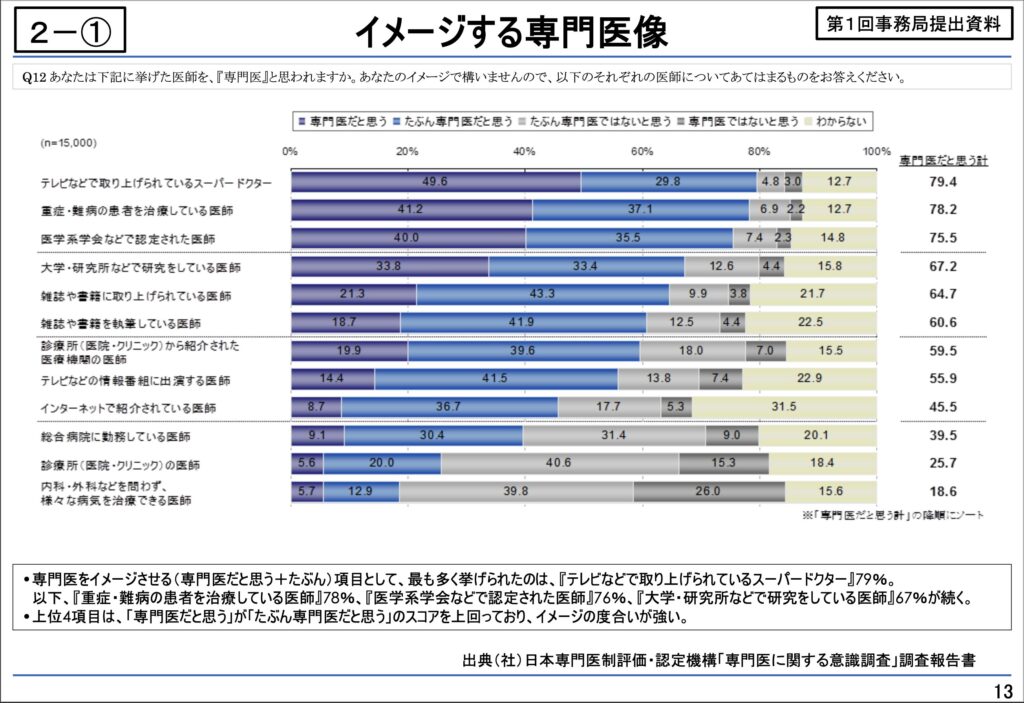

『専門医としての能力について医師と国民との間に捉え方のギャップ。』

と書かれていますが、どのようにギャップがあるのかの説明はありません。

またそのギャップがどのような問題を起こしていて、どのような解決策を取るのか理論立てた説明はなく、各検討会の議事録の所々に『専門医としての能力について医師と国民との間に捉え方のギャップ。』があるのではないかという内容が書かれているのみです。

『専門医とは「神の手を持つ医師」や「スーパードクター」を意味するのではなく、例えば、「それぞれの診療領域における適切な教育を受けて十分な知識・経験を持ち、 患者から信頼される標準的な医療を提供できる医師」と定義することが適当である。』

という記載もあるのでおそらくは、

専門医像に関して

国民:「神の手を持つ医師」や「スーパードクター」

医師:「それぞれの診療領域における適切な教育を受けて十分な知識・経験を持ち、 患者から信頼される標準的な医療を提供できる医師」

というギャップがあり、

医師が持つ専門医像を国民にも持っていただくようにしたいのだと推測できます。

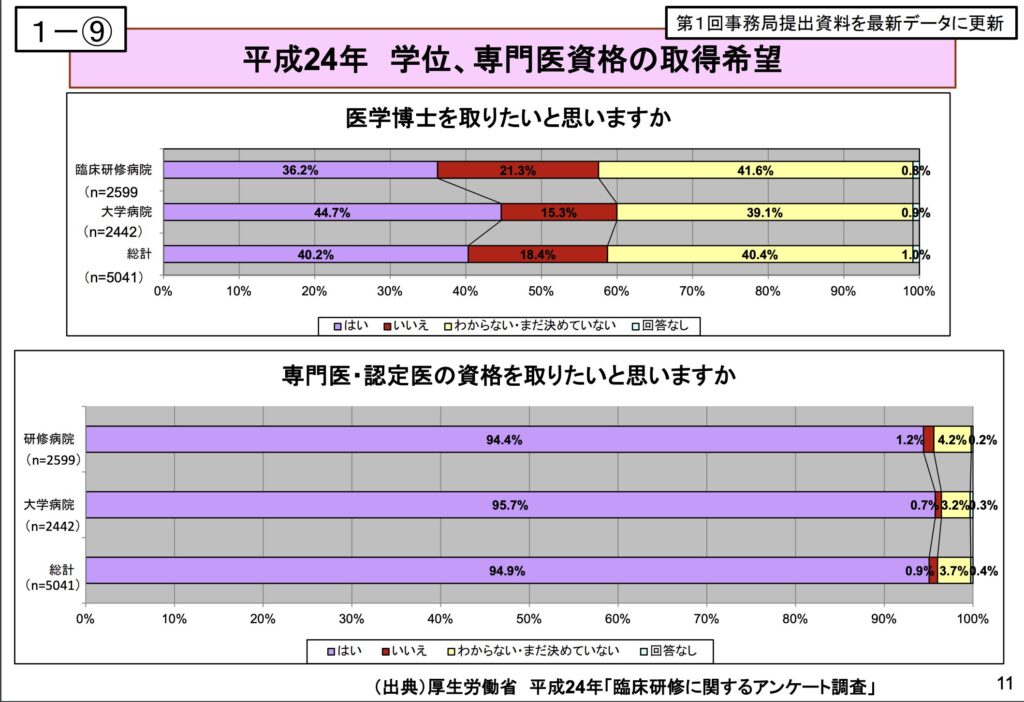

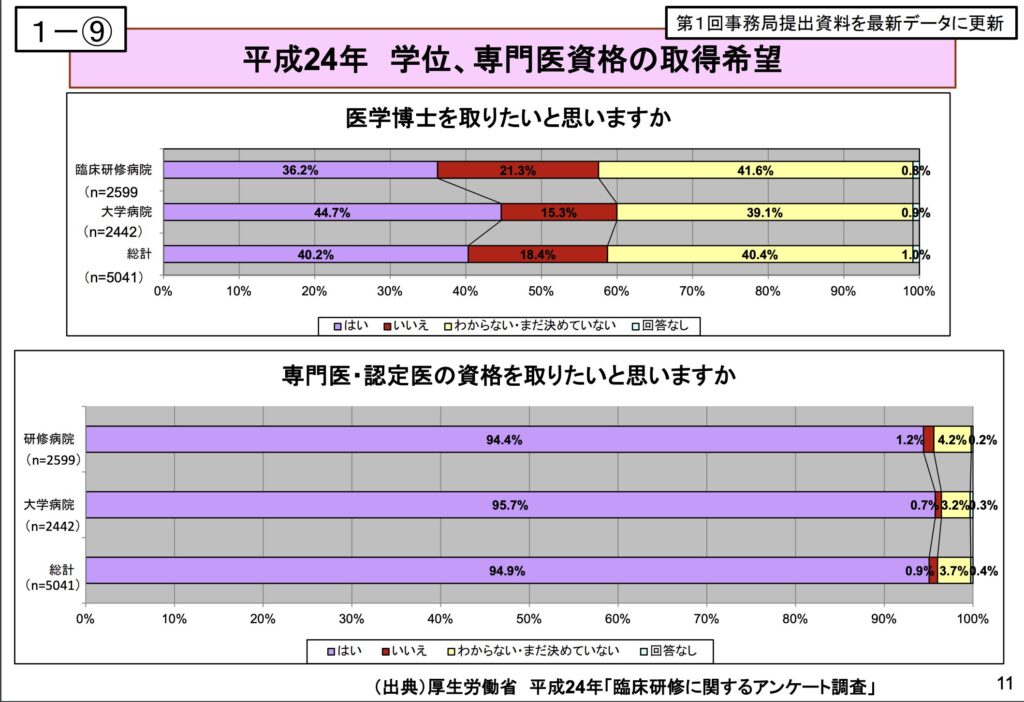

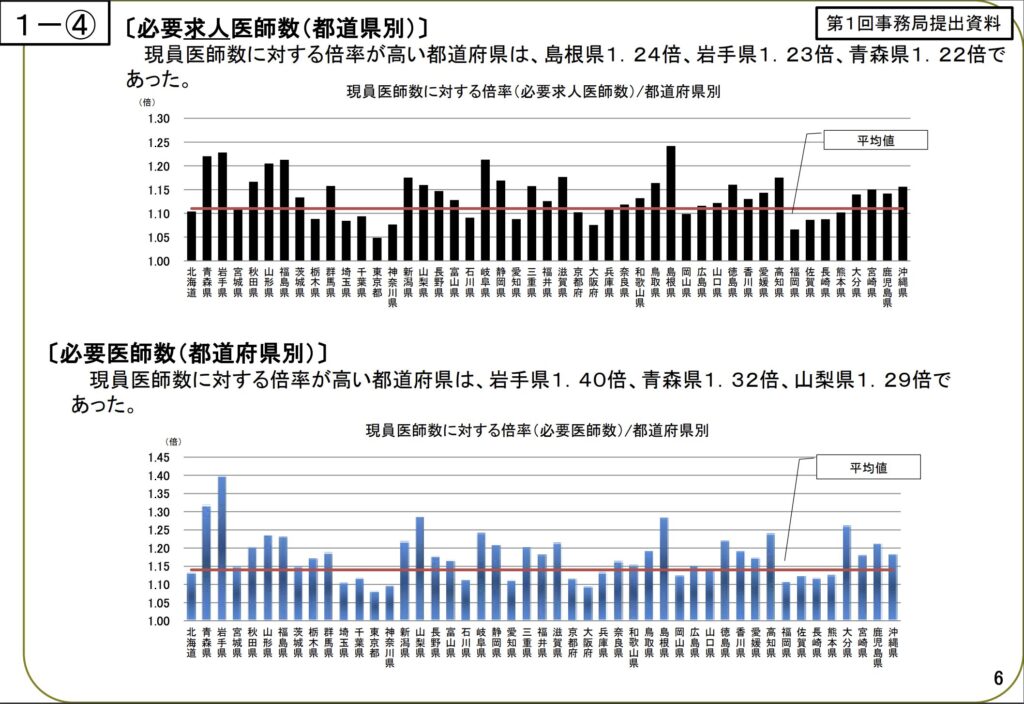

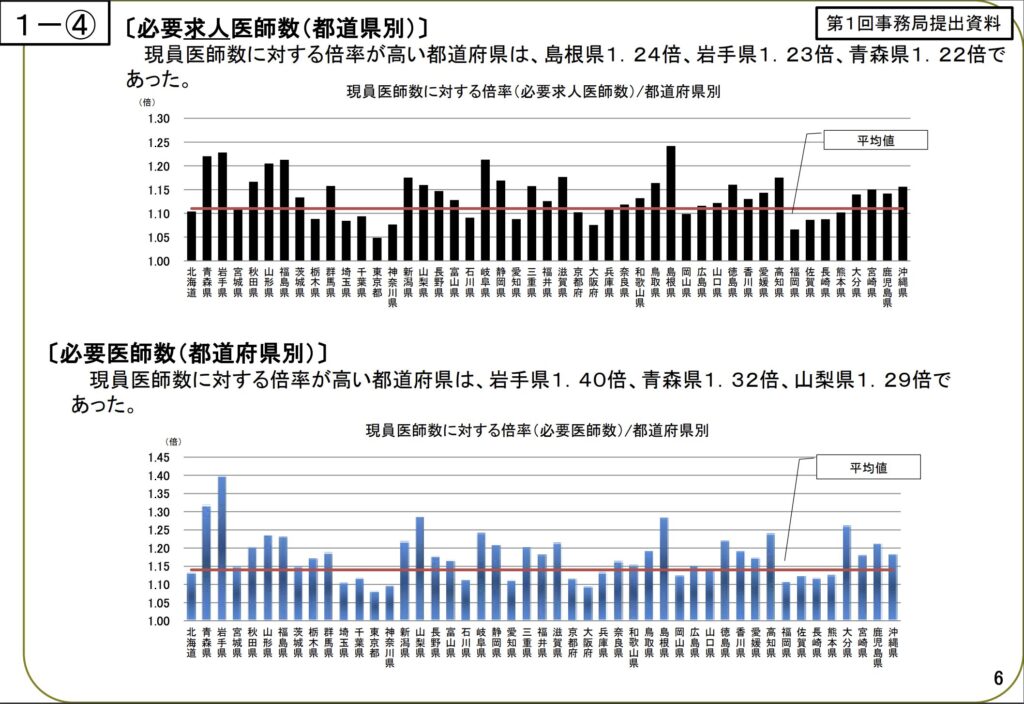

以下が提示されているがデータです。クリックすると拡大して見ることができます。

このデータを受けてどうするのか、資料からは筆者には読み取れませんでした。

専門医像のギャップにより具体的にどのような問題があり、その問題をどう解決するかなどの内容は公開資料からはわかりませんでした。

もしわかる方がいたら教えていただけると幸いです。

地域医療との関係

医師の地域偏在・診療科偏在は近年の医療を巡る重要な課題。

○研修施設が養成プログラムを作成するにあたり、地域医療に配慮した病院群の設定や養成プログラムの作成等に対する公的な支援を検討。

○専門医の養成数は、患者数や研修体制等を踏まえ、地域の実情を総合的に勘案して設定。

○少なくとも、現在以上に医師が偏在することのないよう、地域医療に十分配慮。 (既存の学会認定専門医からの移行)

との記載があり、

課題とその解決方法についても一応は解説してはいるもののわかりにくいです。

そして、その解決方法が新専門医制度の悪評を生む大きな要因の一つになっています。

医師の地域偏在と診療科偏在に分けて解説します。

医師の地域偏在について

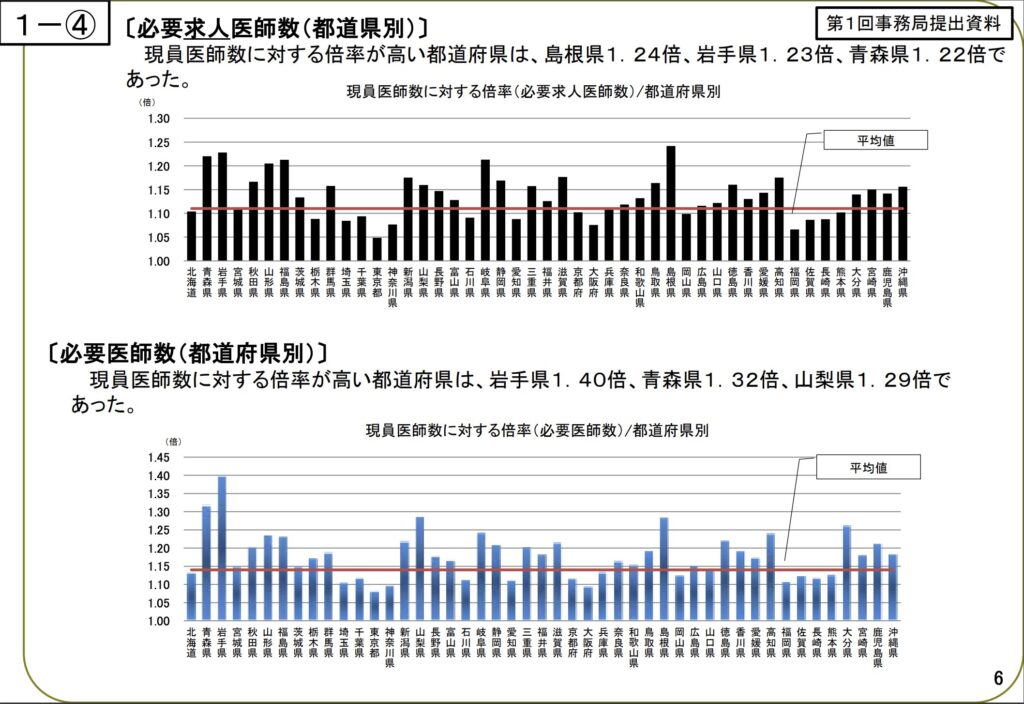

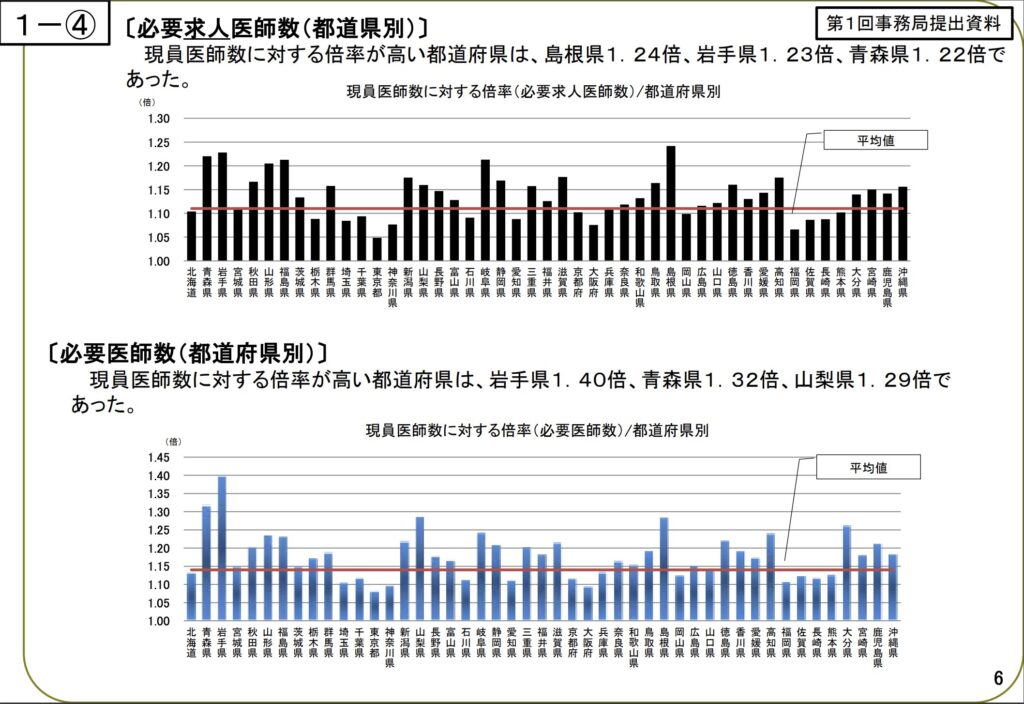

画像はクリックすると拡大して見ることができます。

医師余りの県と、医師不足の県が存在しており、医師の分布のバランスが悪いことがわかります。

この解決策として行なったのは、新専門医制度からは

「専門医」を取得するための条件として、若手医師に半年や1年などの期間医師が足りていない地域への転勤を強いることです。

専門医取得の修練を行なう医師は医師3年目から6年目ということが多く、

年齢にすると30歳前後のことが多いです(色々なパターンがありますが)。

ちょうど、結婚や子育てなどをすることが多い年齢の時に短期間で複数回の転勤を要求する最低な方法です。

特に転勤を理由に出産を見送って高齢出産となるケースは多いです。

一応、専門医取得を遅らせて休暇を取れるようには配慮されていますが、

その間に子どもを作り、復帰したら、結局子どもが小さいうちに短期間で複数回の転勤が必要です。

他にもいくらでも解決策があるのに17回検討会をしてこれです。メンバーの人選が悪かったのでしょう。ちょっと酷すぎるかなと筆者は思います。

それでも「専門医」を欲しがる若手医師は多いです。

以下のデータを参照してください。

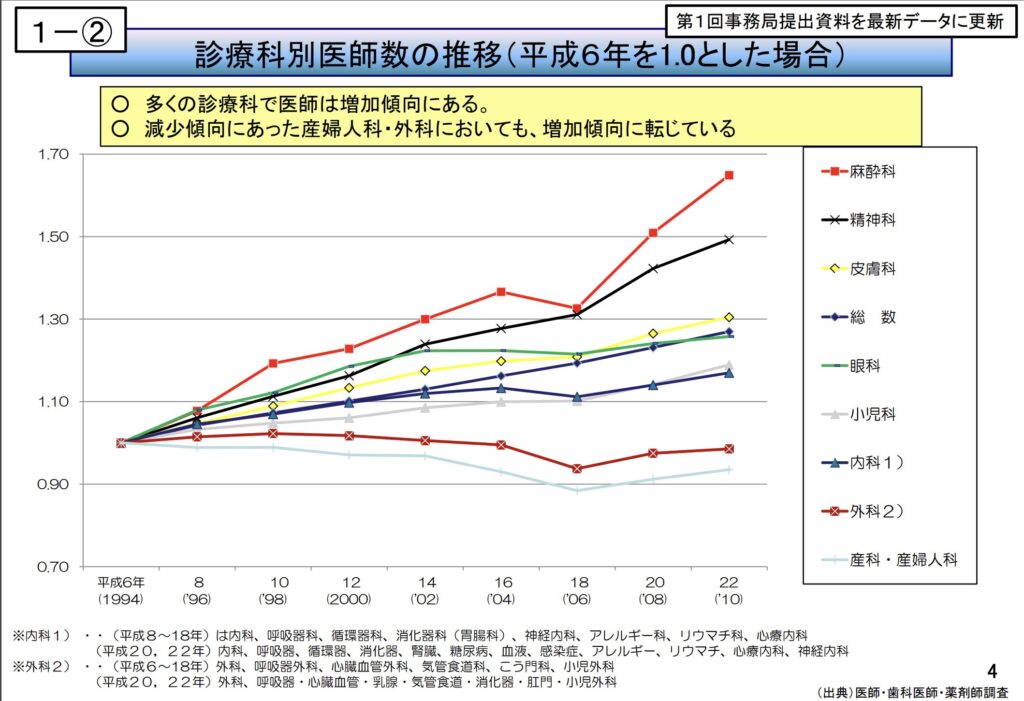

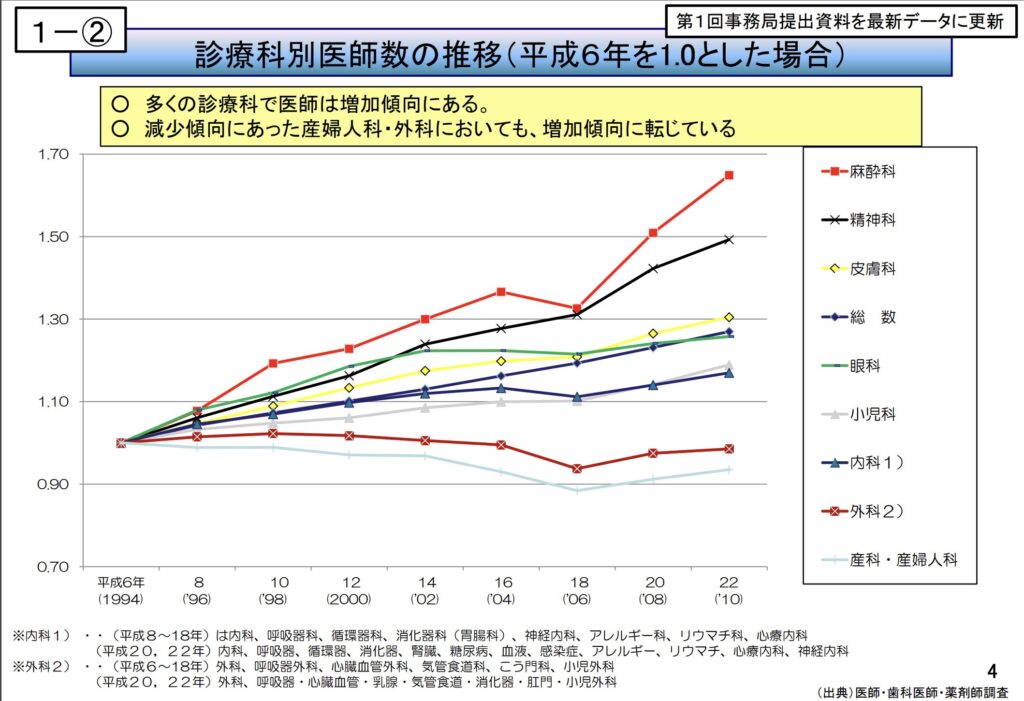

医師の診療科偏在について

1-②から、医師の数は全体には増加しているが、産婦人科医、外科医、が特に増えていないことがわかります。

1-④から、特に足りていない診療科は、リハビリ科、救急科、産科であることがわかります。

これをどうしていくのか資料からは読み取れません。

もしわかる方がいたら教えていただけると幸いです。

新専門医制度の問題点

新専門医制度は、その成り立ちに関する公開資料をみてみるとおそらく、話がきちんとまとまらないままに実施された制度と思われ、現場への思いやりに欠けている内容となっています。

患者様や地域医療にもいうほどのメリットがあるとは思えません。新専門医制度以降で何かがよくなったという話は聞いたことがありません。

結局は「専門医」を餌にして

不必要なレポート、無駄なe-learning、短期スパンの転勤のほか

過剰で意義のない学術活動(学会発表や論文執筆)を強いて

労働環境の悪化を招いていているだけにみえます

労働環境を悪化させて、本当にそれで診療能力が効率的に高められているのか?

むしろ労働環境の悪化により医師の疲弊を招いて医療の質が悪化している

というのが現場の医師が考えていることかと思います。

迅速な対応が必要かと思われます。

不必要なレポート

特に内科専門医で必要な「J -OSLER」が悪名高いです。

若手内科医に過剰なレポート作成、すなわち「自己研鑽」を強いて

労働環境を悪化させています。

無駄なe-learning

専門医取得のためにe-learning教材を買わされます。

内容は良かったり悪かったりですが、内容を見て買えないのでハズレを引いたらぼったくりです。

これ要りますか?学会のお金儲け?

短期スパンの転勤

専門医制度の強制転勤に関して、再掲

専門医取得の修練を行なう医師は医師3年目から5年目あたりになりますが、

年齢にすると30歳前後のことが多いです(色々なパターンがありますが)。

ちょうど、結婚や子育てなどをすることが多い年齢の時に短期間で複数回の転勤を要求する最低な方法です。

特に転勤を理由に出産を見送って高齢出産となるケースは多いです。

一応、専門医取得を遅らせて休暇を取れるようには配慮されていますが、

その間に子どもを作り、復帰したら、結局子どもが小さいうちに短期間で複数回の転勤が必要です。

さらに、専門医取得のための転勤が終わると今度は医局人事での転勤が始まり

数年おきに転勤させられることが多いです。

新専門医制度では、大学病院を含む基幹病院のプログラムに登録して連携施設をローテートしながら診療実績を積んで専門医を取得する流れとなりました。

大学病院以外の基幹病院を選べば専門医取得に医局は必要ありません。

基幹病院の中には医局と関係のない病院もあります。

医局の存在意義は年々減ってきていると言っていい状況だと筆者は感じています。

▼医局の詳細についてはこちら▼

過剰で意義のない学術活動(学会発表や論文執筆)

医療系の学会は不必要に行われているものが多くあり、そちらで発表したいと思う人は非常に少ないという実態があります。

そこで、発表する人を確保するために病院部長クラス同士で声をかけあって学会発表する医師を確保しようとします。

すると、上司からの指示で若手医師に学会発表が押し付けられるということが多発しています。

したくもない発表を押し付けられ、それを「自己研鑽」扱いにされています。

こちらは闇が深く、追って記事を追加してしっかり解説します。

最後に

医局に属していると専門医の取得は必須扱いのことがほとんどです。

医局に属さなくても専門医の保持の有無で待遇が変化することがあるので、医師にとっては取得したい資格となっています。

新専門医制度によって期待された

○専門医の質の一層の向上(良質な医療の提供)

○医療提供体制の改善

は特に起きず、

○若手医師の労働環境の悪化

が起きただけという結果になっていると筆者は感じています。

そしての結果、

○医師の疲弊を招いて医療の質が悪化している

ということが多いのが現状ではないでしょうか。

これからフィードバックを得て制度を改善していくと資料に記載があります。

それに期待する他ありません。

ただし医師の働き方改革の実情などを見てもあまり期待はできないように思います。

このような新専門医制度や医師の働き方改革の実情も筆者が転職を決意した一因になっています。

高い志を持ち、一生懸命働いている勤務医をいじめるのはやめてほしいものです。

勤務医の先生方は違法労働に耐えながら身を削って仕事をされていることが多いです。

なのに正当に評価されず、余計な制度や改革によって労働環境のより一層の悪化がみられている場合もあります。

勤務医個人の力で制度をかえることは難しいです。

しかし、制度から逃れることは思うよりも非常に簡単です。

残念な制度の下で違法労働を強いられる環境から抜け出しませんか?

以下の記事をぜひ一読ください

コメント